イベント開催スケジュール

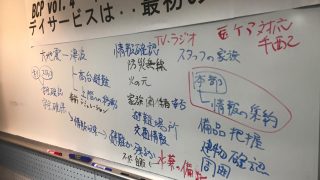

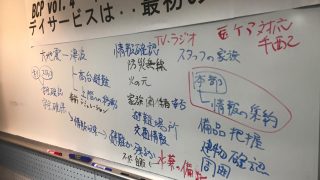

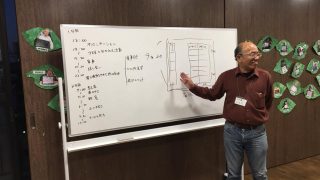

イベント開催スケジュール BCPのつくりかたワークショップ(12/17日午後2時~4時半)

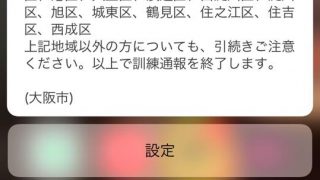

BCPプログラム 災害発生時の障害者支援<事業別>シミュレーション「BCPのつくりかた」12月17日(土)午後2時~4時半会場:大阪社会福祉指導センター4階研修室(大阪市中央区中寺1-1-54)交通:谷町六丁目駅より徒歩5分・谷町九丁目駅...

イベント開催スケジュール

イベント開催スケジュール  blog

blog  イベント開催スケジュール

イベント開催スケジュール  blog

blog  blog

blog  イベント開催スケジュール

イベント開催スケジュール  イベント開催スケジュール

イベント開催スケジュール  イベント開催スケジュール

イベント開催スケジュール  イベント開催スケジュール

イベント開催スケジュール  イベント開催スケジュール

イベント開催スケジュール